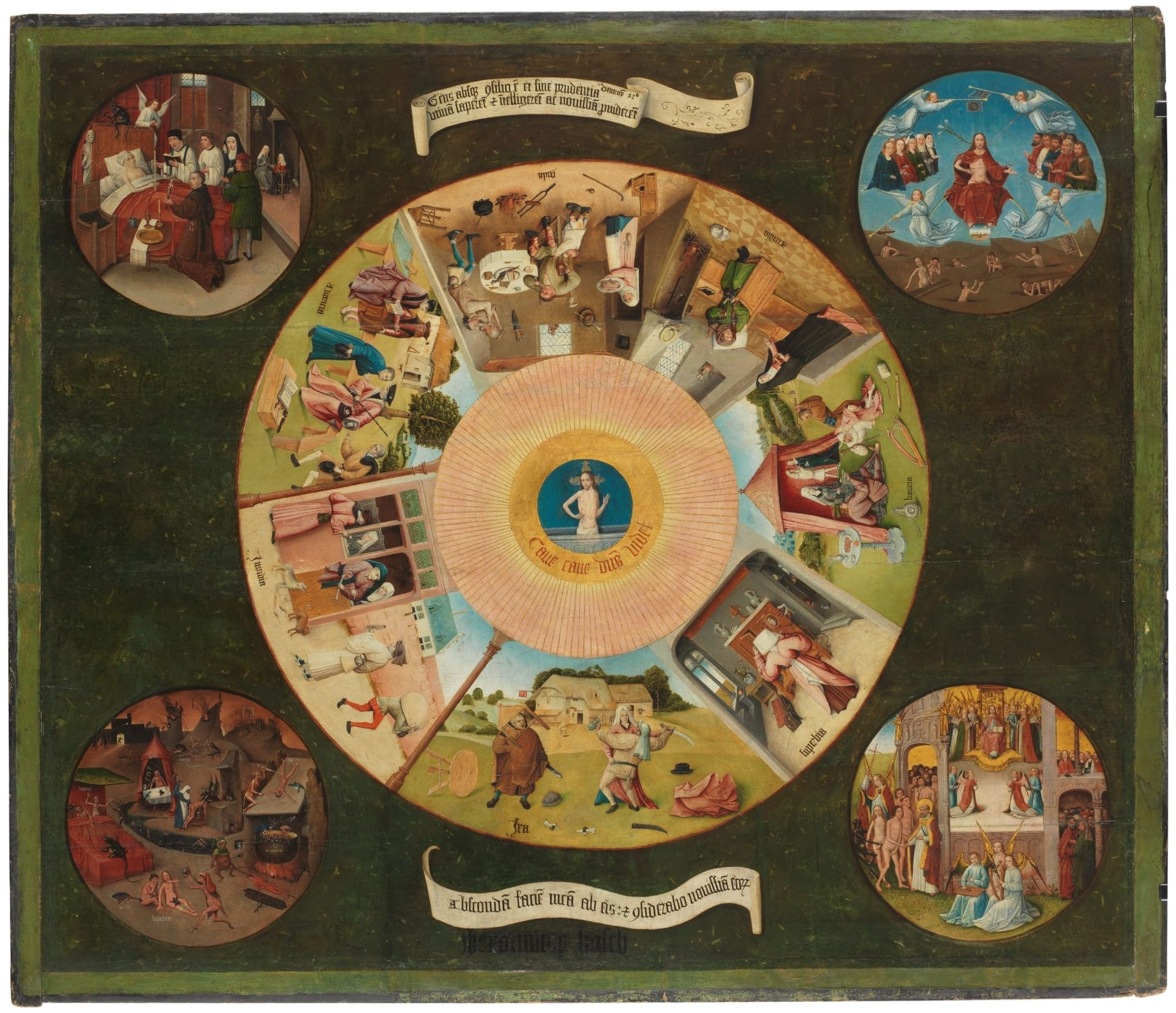

Las dos filacterias situadas arriba y abajo del círculo central, con textos en latín extraídos del Deuteronomio (32, 28-29 y 32, 20), advierten de las consecuencias del pecado. La primera, entre los tondos de la Muerte y el Juicio Final, dice así: Gens absq[ue] [con]silio e[st] et sine prudentia // deutro[m]y 32[um]// utina[m] sapere[n]t [et] i[n]telligere[n]t ac novissi[m]a p[ro]videre[n]t (Porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión / si fueran inteligentes entenderían esto y se prepararían para su fin). La segunda, entre el Infierno y la Gloria, reza: Absconda[m] facie[m] mea[m] ab eis: et [con]siderabo novissi[m]a eo[rum] (Yo esconderé mi rostro de ellos: y veré cuál será su fin). La humanidad parece haber perdido la razón y se deja arrastrar por los Pecados Capitales, pero aún no está todo perdido. Cristo, representado en el anillo interior del gran círculo, vigila a los hombres, según indica la inscripción en latín que le acompaña: Cave cave d[omin]us videt (Cuidado, cuidado, Dios está mirando). Los tres textos que figuran en esta obra ponen en relación la omnipresencia de Dios, la libertad del hombre y las consecuencias del pecado. Como en el Carro de heno (P02052), el tríptico incompleto del Camino de la vida o el Jardín de las delicias (P02823), el mensaje que está escrito en la Mesa de los Pecados Capitales es que el Infierno es el destino para los que se alejan de Dios.

El Bosco incluyó en ella cinco círculos. En el centro del mayor de ellos, semejante a un gran ojo o al interior de un espejo cóncavo, se representa a Cristo saliendo de la tumba como Varón de Dolores y mostrando la llaga del costado, en una imagen similar a la que vemos en la misa de san Gregorio en el reverso de la Adoración de los Magos del Prado (P02048). Esa imagen es una llamada al fiel, para que siga el camino que Jesús le indica y medite sobre su muerte en la Cruz para redimir los pecados de los hombres. En el anillo que rodea esta pupila se pintaron finos rayos dorados y a continuación, en el anillo exterior, dividido en siete segmentos de tamaño diferente, el pintor representó los siete Pecados Capitales, todos ellos identificados por una inscripción. El Bosco incorporó aquí situaciones tomadas de la vida cotidiana y personas de distinta extracción social para transmitir su enseñanza moral, y todo ello observado por el ojo de Cristo, que todo lo ve. Pero, con independencia del mensaje que trasmita el pintor con su obra, el modo en que representa algunas de estas escenas, como la de la Gula, le sitúa en los inicios de la pintura de género, que tanta importancia va a adquirir después.

En un lugar privilegiado, determinado por la posición de las dos filacterias y la figura de Cristo, coloca el Bosco la Ira, que ocupa parte del espacio que antes tenían la Soberbia y la Envidia como origen de todos los pecados, y que el artista representa como una riña provocada por la embriaguez en el exterior de una taberna. A continuación, en sentido contrario a las agujas del reloj, se representa la Soberbia como una mujer que se acicala ante un espejo sostenido por un diablo. La Lujuria muestra a dos parejas cortesanas recreándose bajo una tienda, amenizadas por un bufón. La Acidia -o Pereza- la personifica un hombre que duerme ante la chimenea en lugar de entregarse a la oración. La Gula está protagonizada por una familia que come y bebe con avidez. Un magistrado aceptando un soborno es el tema elegido para la Avaricia, mientras la Envidia la encarna una pareja que desea ardientemente el halcón que exhibe ante ellos un hombre rico, al tiempo que dos perros se pelean por un hueso.

En las esquinas de la Mesa, otros cuatro círculos más pequeños representan las Postrimerías: Muerte, Juicio Final, Infierno y Gloria. La escena de la Muerte se asemeja a la de la Muerte y el avaro de Washington, pero en este caso al protagonista se le está administrando la Extremaunción, y es el ángel el que va a ganar la partida. El Juicio Final remite a la tradición de Rogier van der Weyden, en la que se representa la Resurrección de las almas saliendo de las tumbas. La Gloria muestra a san Pedro acogiendo a estas almas de los bienaventurados en el Cielo, representado como un edificio gótico con brillante fondo de oro. En el Infierno, el Bosco da una versión más personal, con los pecadores recibiendo las penas que merecen.

Debido a que la madera de chopo no puede ser datada mediante dendrocronología, no es posible establecer una datación precisa para esta obra. No obstante, su estilo y la indumentaria que lucen algunos de sus personajes -en particular los sombreros-, confirman que debió llevarse a cabo hacia 1505-10, y que pertenece por tanto a la última etapa de la actividad del Bosco. Aunque la mayoría de los que rechazan la autoría del Bosco toman como punto de partida el testimonio de Felipe de Guevara, que en su Comentario de la pintura, redactado hacia 1560 y publicado por primera vez por Antonio Ponz en 1788, habría dado a entender que la Mesa era obra de un destacado discípulo del maestro sin dar su nombre, el testimonio es ambiguo, y más que a una posible conexión entre este discípulo y la obra del Prado parece referirse al género de pintura al que esta pertenece. Resulta difícil de creer que Felipe de Guevara le dijera a Felipe II, aunque fuera de manera indirecta, a través de un libro (inédito hasta 1788), que la tabla por la que sentía tan gran estima no era un bosco, y de hecho el monarca la seguía considerando como tal cuando la entregó al Escorial en 1574, y todo el tiempo que la tuvo en sus aposentos hasta su muerte. Más aún, en ese momento Felipe de Guevara no distinguía ya los originales del Bosco de las copias, si juzgamos que consideraba de mano propia del maestro el ejemplar del Carro de heno que sus herederos vendieron a Felipe II en 1570 y que hoy, gracias a la documentación técnica, sabemos que es una copia del original del Prado. El monarca entregó esta obra al Escorial en 1574, donde permanece en la actualidad.

Además, la Mesa de los Pecados Capitales lleva la firma del maestro, y todo parece confirmar que no es apócrifa. Las características del dibujo subyacente, con su variedad de trazos, como la que evidencia también el Carro de heno, así como la forma en que está trabajada la superficie pictórica, son similares a las de las obras de la última etapa del Bosco. Por si ello no bastara para afirmar su autoría, la originalísima concepción de la composición, una verdadera invención en la que se está gestando la pintura de género, no podría deberse a ningún discípulo sin nombre; el único que podría haber estado casi a su altura es el segundo Bosco, Pieter Bruegel el Viejo (h. 1525/30-1569).

En cuanto a la procedencia de la obra, se ignora quién fue su primer propietario, a dónde la destinó y el uso que hizo de ella. A juzgar por el testimonio de Felipe de Guevara en su Comentario de la pintura, estaba en poder de Felipe II antes de 1560. Se desconocen las circunstancias relativas a su adquisición, pero cabe suponer que, o bien pasó a sus manos mientras estuvo en Flandes, o bien la mandó adquirir allí. Tampoco se sabe el lugar donde la dispuso el monarca antes de enviarla al Escorial en 1574.